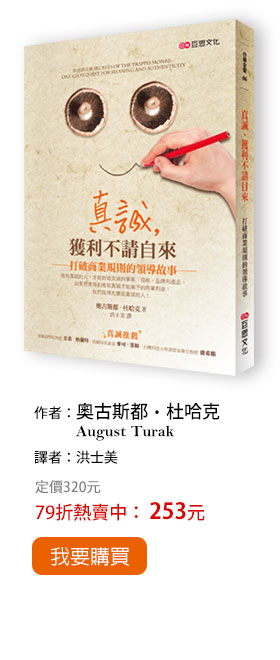

特拉普修士教會我的事

一千五百年來,世界各地的修道院召喚了無數男女,這些人以聖本篤會規為本,過著禱告與工作的人生。

「禱告與工作」是修道院的院訓,這兩大支柱在修道人生中具有同等重要的地位,事實上,對特拉普修士而言,工作就是一種禱告的形式;而禱告也是一種工作的樣貌。然而,儘管許多作家,曾帶領讀者一窺修道院的高牆之後,探索其禱告人生,如靈修大師牟敦;但卻鮮少有人觸及修道院生活的另一個面向──「工作」。同樣地,許多典籍談論了修道院在黑暗時代負起保存希臘哲學和戲劇的責任,對西方文明居功厥偉;卻少有書籍探索修士們維持了數個世紀且藉以昌盛的經商方式。

為了彌補上述的失衡現象,我要將長期備受忽視的修道院經商祕訣,呈現在廣大的世人眼前。本書並不是一部關於修道院商業實務的乏味學術論文,而是我從修士們身上深刻學習的個人體驗。十七年來,我以修道院賓客的身分,與位在南卡羅來納州蒙克斯科納的麥普金修道院的修士們一起生活與工作,從中得到經商的根本道理與點滴智慧。另外,書中還會引用我個人事業及其他成功企業的案例,冀望能夠讓讀者了解,如何把修道院的啟示應用在商業環境裡,進而獲致更高的收入、擁有更成功的事業。重要的是,如果能把這些啓示謹記在心,相信你將能夠享有一個更有意義且富足的人生。對此,我很有把握,因為特拉普修士的這些祕訣不僅對他們自己管用,對我也有很大的啟發。

雖說我對修道院的研究大多來自我的親身經歷,但是,對於特拉普修士的經商成就感到迷戀的,可不只我一人!《今日美國》曾介紹聖西斯托修道院的一名比利時釀酒修士,該篇文章用三句話,就對特拉普修士的經商成就作出精彩的剖析:「修士們追求的是虔誠,而非利潤。除了對品質的重視之外,聖西斯托的修士們打破了所有商業的基本規則。這當中或許就隱藏了他們的成功祕訣。」

乍看之下,這個分析似乎非常不完整。沒錯!呈現高品質產品對事業的成功當然是關鍵,但是,價格、區位、帳務、人力資源、現金管理、銷售、行銷、採購、競爭力、研發、客服、政府法規、專利保護和資本取得,難道就不重要嗎?這些事(以及其他許許多多的事)都很重要,它們不僅攸關是否能夠生產出高品質的產品,也與能否確保該項產品持續在市場上銷售息息相關。

不過,仔細思索「對品質的重視」這句話,應該有助於解除這些疑慮。原來,品質並非單指與「產品」相關的優點,「對品質的重視」也暗示了對事業採取質化的心態,而非量化的作法。唯有透過這樣的角度觀察,我們才能了解修士們如何打破經商的基本規則,進而擁有成功的事業。

這一百多年來,量化分析成了商業的主流趨勢。泰勒在一九一一年出版了名著《科學管理原則》(Principles of Scientific Management),自此以往,經濟學家、顧問、權威人士及大批的商學院教授,就拚了命地要將商業從藝術變成科學。不幸的是,這種在量化方式下所產生的重大獲利,往往必須犧牲一些與質化相關的面向──像是使命、決心、價值、原則、誠信、道德、奉獻及人,而這些面向對修士而言,卻是追求成功至為關鍵的要素。這些商業上的質化面向是修士們所精通的,而《今日美國》那篇報導的作者,則是貼切地用了一個字來總結修道院的經商祕訣:虔誠。

「虔誠」來自拉丁文的「責任」,根據韋伯字典的定義,廣義的虔誠包括了人們對父母、國家、朋友的責任,以及對於任何能夠讓我們跳脫個人私慾、責無旁貸的使命。對修士而言,追求「虔誠,而非利潤」代表的不只是看重對上帝的神聖責任,還包含了對顧客、事工、賣家、當地社群、彼此、環境以及全體人類的責任。就是這種帶著責任感(或是虔誠)的作法,讓修士們得以照顧到商業的品質面,也是他們成功的最大祕訣。換言之,修士們並非「『雖然』追求虔誠而非利潤,卻還是成功」,而是「正是因為追求虔誠而非利潤,才會成功」。本書的宗旨,即是在闡述這個矛盾的主題。

本書的內容並未詆毀商業上的量化作法,也並未將之視為無用之物。身為企業家及公司的領導階層,我花費了難以數計的時間,鑽研表格、流程圖、研究報告、以及所有的「數字」,而我所認識的一些修士也是。若說這本書的目的之一是要導正外界對修道院的祈禱和工作之間的失衡評價,那麼,另一個目的,就是要修正商業上對於量化與質化在作法上的偏頗。

我在書裡用了「奉獻」與「無私」兩個詞彙來描述修道院的經商模式,要能成功地將特拉普修士的經商模式,套用到世俗的商業環境裡,真正的挑戰就在於「真誠」。真誠,是最新的商業流行語,聽到的說法還包括:真誠事業、真誠領導、真誠產品和真誠品牌。儘管真誠被當作商業的「最新潮流」,但是,它對修士而言一點也不陌生:特拉普修士建立的真誠事業、真誠領導、真誠品牌及真誠產品已經有超過千年歷史了。特拉普修士對真誠的實踐,展現在修道院的生活和事業上的三個獨特領域中──使命、個體的轉變與社群,我們將會在書中不斷地觸及這些重要領域。

★ 使命

商業上的質化取向,意味著打造出一個值得虔誠奉獻的遠大使命。為了要能做到真誠,這個使命必須能夠真正地驅動決策,進而決定公司大大小小的作為,即使是微不足道的行動也不例外。特拉普修士並非「懷抱」使命,而是在每天的生活中「實踐」使命,對他們而言,使命不是那種被安安穩穩地存放在抽屜裡,直到年度會議或是有人問起才會出現的東西。在私人企業和個人的生活裡,我們往往忽略了這個重要的分別。

★ 個體的轉變

真誠不是那種可以在熟練之後,運用在個人目的上的技巧。也並非一種可以因應情況的需要,隨時開關的機制。唯有真誠的人,才能創造出真誠的事業、領袖、品牌和產品,而這也正是修士們精於此道的原因。在《今日美國》的那篇文章中,聖西斯托的釀酒大師約利斯弟兄表示,「你並不會因為加入了修道院就變成聖人。」神聖,是虔誠在宗教上的說法,而修道院的生活方式,旨在將平凡的人轉變為真誠的個體。修士們成功的祕訣之一,就是他們對於個人真誠的重視超越其他事物。特拉普修士們打造出的真誠品牌、產品和領袖,都只是他們在不斷追尋真誠的過程中,所產生的附帶產物。如果我們想要得到,唯有真誠才能賜予的商業利益,我們就得先變成真誠的個體。至於,該如何在世俗的世界,以世俗的方式讓這一切成真,則是本書的主要內容。

★ 社群

特拉普修士的成功事業所仰賴的合作潤滑,唯有真誠的社群才能提供。要不是修士們對社群堅定地投入,他們的使命和個人對真誠的追求,也不可能獲致如此大的成果。正是由於社群成員間不斷地相互作用及同儕壓力的嘉惠之下,讓他們得以專注使命,並且排除個人轉變時所遭遇的障礙。

對社群的承諾,是特拉普修士生活方式的驅動力,而這份承諾,並不只侷限在修道院的高牆內。透過不間斷地禱告,特拉普修士社群擁抱的對象,包含了顧客、避靜者、政府稽查人員、當地社區的街坊以及我們每一個人。他們真誠地對待每個人,把大家都當成是「弟兄姊妹」一樣,這也是特拉普修士事業成功的關鍵因素。

特拉普修士對於使命、個體的轉變及社群的承諾,三者相互糾結、密不可分。這三個要素在良性循環的情況下相互回饋,形成我們在商業上所稱的「文化」。我再次重申,真誠的文化與不真誠的文化之間存在著明顯的分野,也是造成成就差異的主因。建立與維持真誠的商業文化雖然充滿困難,但這或許可說是本書的修士們,對我們最重要的啓發。

希臘哲學家阿基米德有句名言:「給我一根夠長的棍子和一個支點,我就能推動地球。」如果我們能夠將特拉普修士的祕訣謹記在心,將他們所提供的槓桿應用在商業、專業和個人的生活上,也能獲得同樣的效果。 |