風電運維產業創新技術開發與產業應用推廣計畫

提升風電運維全方位營運效能,發展無人智慧化運維的全新篇章

► 整合無人化、智慧化、數位化三大策略,從運維角度切入離岸風電產業,打造國際優勢

騁馳在西岸邊,映入眼簾的是一支支風力發電正緩緩轉動著,運轉的不只是國內對淨零碳排的永續目標,更是驅動著離岸風電上下游產業鏈可能迎來的全新篇章。

隨著離岸風電訂下的2035年20.7GW容量目標,預期屆時將迎來超過千台風力機在海上運轉,面對這個新興產業,從技術、人才到運維能力對國內產業而言都極具挑戰。為此,財團法人金屬工業研究發展中心協助經濟部能源局推動「風電運維產業創新技術開發與產業應用推廣計畫」,希望解決眼前離岸風電產業廠商進入運維領域面臨的瓶頸,超前部署離岸風電未來對於運維的相關需求,並將運維技術推廣鏈結平台導入創新運維技術與專業人員的訓練,建立上中下游產業合作關係,藉此達到運維產業本土化的策略目標。

想發展離岸風電,要先面對運維的挑戰

根據再生能源研究顧問公司英富霖(InfoLink)分析,運維支出占離岸風電度電成本近1/3,若能有效提升風機的可用率(Availability)、減少停機意外的機率,將能降低發電損失的成本,因此市場上也逐步走向預測式的維護,希望能在降低運維成本之餘同時提升可用率。

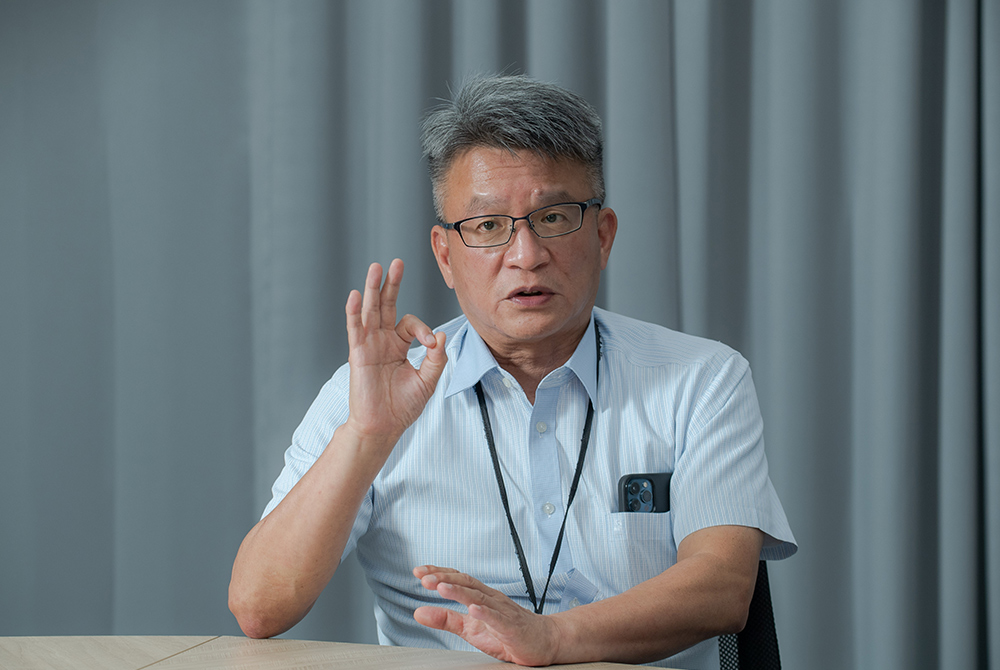

「我們預估一支風力發電機的壽命約是25年,」財團法人金屬工業研究發展中心處長陳維德説,而要讓這一支平均高度60~100公尺的風力發電機能在未來25年間得以有效運作、並把握黃金維修期間檢測相關設備狀況,不僅對人力、時間都是挑戰,能否有相對應的維修人員滿足市場所需,也都成了眼前棘手問題。

陳處長表示,過去國內並未有太多風場運維技術運用場域可供參考,因此需取經國外如英國、荷蘭或比利時等風力發電發先進大國,「但台灣有颱風、地震等天災需要考慮」,這些屬於在地環境獨有的狀況,都牽動著風場運維需要注意的項目,甚至是會影響到執行海上作業的時間。所以,取經無法一勞永逸,藉由計畫推動將國外技術發展趨勢整合至國內特殊環境條件中,以此建構出一套符合台灣離岸風電發展的運維技術與相關規格。

* 財團法人金屬工業研究發展中心處長陳維德

然而風力發電機的運維究竟該從何處下手?陳維德以海平面作為分界點解釋到,海平面上的檢測多著重於風力機葉片與塔柱螺絲是否能正常運轉或有鬆動問題影響安全,而水面下則專注於基柱對於抗腐蝕的表現或透過掃描掌握水下狀況,從各方面的運維確保風力發電機不只是能正常運作、更要有效傳輸電力達成綠電使用,滿足淨零碳排目標。

靠無人機執行葉片檢測,人事費減半、效率至少提升2倍

對此,陳處長也針對國內剛起步的離岸風電產業提出「無人化」、「數位化」、「智慧化」的三大策略,他認為縱使我國相比離岸風電發展先進國家較慢起步,但仰賴科技與人工智慧的導入,將有機會在運維場域上彎道超車取得優勢,達到事半功倍之效。

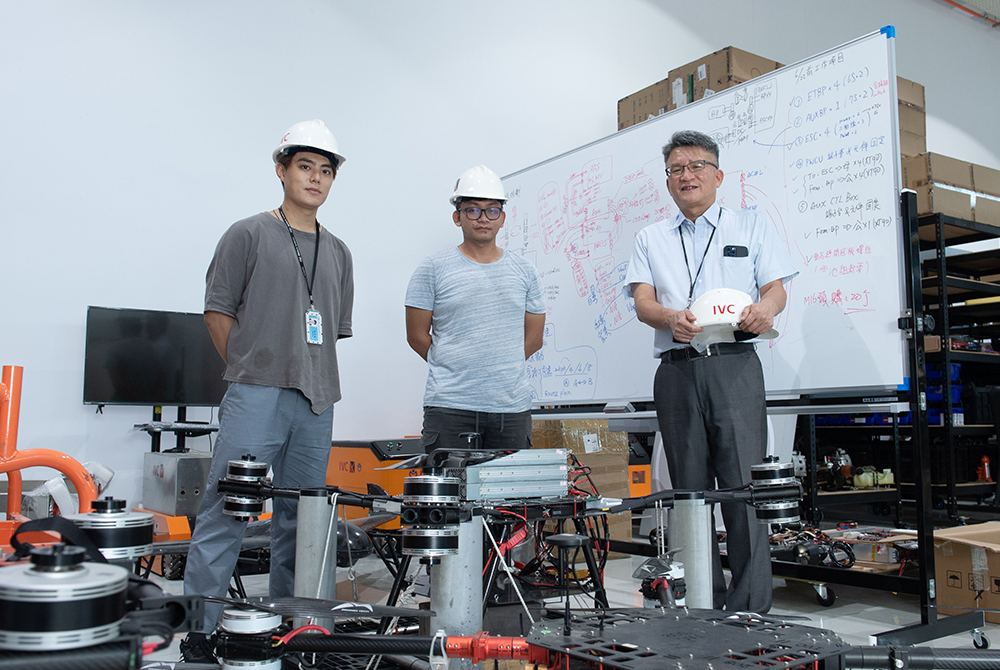

以葉片檢測來看,目前無人機已被證實可不停機的進行檢測,如此將能減少對運維人員的需求與停機時間,現階段依靠無人機檢視風力機組葉片每日最多可達8部、24支葉片,是傳統人工作業的2至10倍效率提升,還能大幅減少運維人員出勤頻率、降低攀爬高處所帶來的危險;若以成本來看,無人機的費用能減少過去以人工攀爬近一半左右,更能減少2/3發電機的停機時間,因此能產生更多綠電供給市場所需,一舉數得。

* 財團法人金屬工業研究發展中心在風電運維上整合「無人化」、「智慧化」、「數位化」三大技術策略。

同時,金屬工業研究發展中心團隊,也導入人工智慧技術,透過資料採集、大數據分析讓無人機能更精準以輪廓與特徵進行影像比對,快速找出葉片損傷點及判別,不只達到即時取樣分析、其精準度更高達9成,對於運維人員來說事半功倍。此外,要讓技術發展更在地化,他說團隊每回都會在颱風過後出動設備檢測,目的正是要搜集相關影像數據、了解颱風對風場的影響有多大,以利未來能以數據提出更精準建議,讓人力支援能更明確。

水面上導入無人化、數位化的技術還不只這一樁,還有為確保風力發電機的安全,不僅會定期檢測油漆是否鏽蝕、螺絲是否有鬆動的狀況,更積極在計畫中推動自動檢測設備,藉由大數據的建立與輔助,讓運維人員更清楚掌握何時、何種情況應該要啟動檢測作業,更有效率的執行水面上的運維任務。

* 金屬中心導入人工智慧技術,透過資料採集、大數據資料進行精準分析

水面下的運維:靠數位化解決防蝕與掃描任務

把場景切換到水面下,在計畫的第三年團隊也希望能嘗試一些比較前瞻性的創新研發,將更多數位化技術導入,希望能有效提升整體運維的效率,並以人工智慧的方式加速國內在離岸風電產業發展的進程。

首先,為確保基座不易受到颱風、地震甚至是洋流流速與溫度等天災影響,適度給予維護就顯得格外重要。過去仰賴潛水員親自將海中附著生物清除、並且逐一用量測電壓設備接觸量測並作紀錄,不僅耗時、過程也難以數位化,更別談近一步的大數據分析;如今,團隊開發並優化水下基礎陰極防蝕電化學量測系統原型,透過電路電機設計將量測工具與掛鉤接觸就能產生其數據,準確度高達8成,同時作業時間也減省50%,透過相關數據的取得將有助於未來在地化的運維作業優化。

不單是防腐蝕檢測,由於風力發電的綠能需依靠電纜傳輸,但埋藏在水面下的電纜該如何確保位置跟擺設是否得當?「這必須靠掃描技術的導入」陳維德說現在掃描多採用人為的水下遙控無人載具(ROV),但困難之處在於如何解讀這些數據背後的含義,因此在這期計畫中,團隊也嘗試研發軟體、透過轉譯機器掃描的訊號讓即便不具備專業工程經驗的新手都能理解,加速管理團隊在訊息的判讀與決策,同時也善用電磁式水下電纜檢測技術,解析電纜深埋及位移訊號,建立大量在地圖資供運維人員快速掌握電纜位置、找出故障點進行維修。

「近期我們也在計畫中著手研發聲音辨識故障的技術」,這對執行團隊而言可是項棘手的挑戰,因為伴隨著陸地上來自船聲、風聲還有動物的叫聲等噪音,都可能讓判讀機械內部運作的雜音更困難,但團隊仍然對這個創新的技術感到相當興奮,認為要是可以累積足夠的數據並建立分析模組,對於未來運維任務的執行將有長足的進步與改善。

* 透過著手研發聲音辨識故障的技術,讓未來運維任務有明顯的進步,逐步走向國際舞台

運維解決方案接地氣,國際大型開發商都買單

如今,計畫的各項規劃也逐步落地,這也是陳維德在領導團隊時最重視的一環,「我們的技術都會與場域進行最接地氣的試煉」,因為從一開始就挑戰面對實際應用場景研發解決方案,並且積極與離岸風電的領導廠商密切合作,金屬工業研究發展中心所提出的方法,不只能滿足台灣在地化的需求,更有機會走向國際舞台。

在無人機產業的運用上也與中強光電、喬集偉思特及星能公司進行合作;而化學檢測技術則是整合了泓格、王強科技及成大與陽明交通大學等學界機關,進行陰極防蝕系統之量測原型優化。至於海纜及海床危害分析則攜手資勝科技,就連全球離岸風電的大廠沃旭,也在團隊的努力下促成與亞達科技合作AR智慧眼鏡之風場運用。

「台灣在傳統ICT產業上的優勢定能為運維技術發展提供良好基石」,整合無人化、數位化的需求,配合軟硬體的堅強實力,不只要持續贏得國際大型開發商的信任,更要善用國內資源優勢積極投入技術發展,以此加速國內在離岸風電運維的發展、絕非難事。望著眼前這高聳參天的風力發電機,不僅是國內擁抱綠能與淨零碳排目標的希望,更是驅動離岸風電在台灣落地並迎向國際舞台的機會,相信台灣要成為風電產業領頭羊的角色也絕非天方夜譚。